いよいよ会期残りわずか!大阪市立東洋陶磁美術館で大好評開催中の展覧会「森と湖の国 フィンランド・デザイン展」は7月28日まで!今回は本展の取材を元に、フィンランドのデザインがなぜ美しく洗練されているのか、その理由についてレポートしたいと思います。

(以前の記事大阪にて絶賛開催中!「森と湖の国 フィンランド・デザイン展」に行ってきましたも合わせてご覧下さい。)もくじ

なぜフィンランドのデザインは美しく実用的なのか

大阪市立東洋陶磁美術館の学芸員で展覧会「森と湖の国 フィンランドデザイン」担当の重富さんから直接お話を伺う機会を得ることができましたので、色々な質問に答えて頂きました。

-東洋陶磁美術館でフィンランドの陶磁器やガラスを扱うのはなぜですか?

-フィンランドデザインが生まれた背景を教えてください。

-フィンランドデザインの特徴を教えてください。

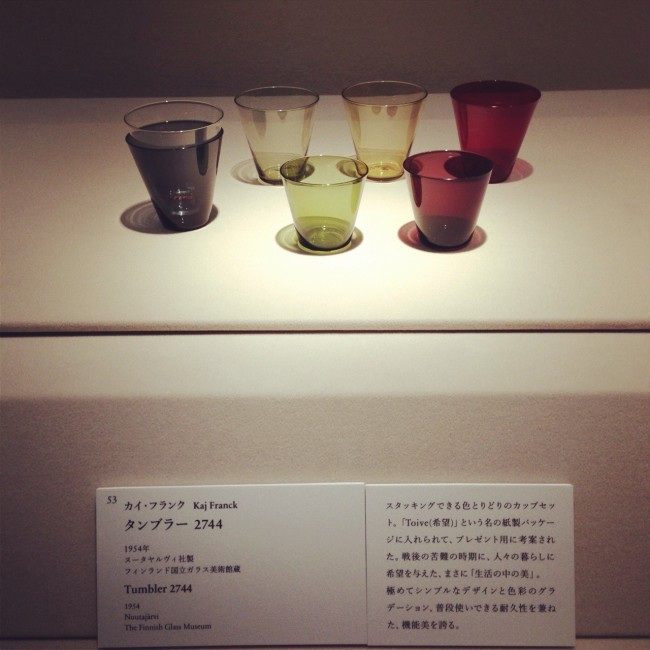

また、フィンランドのデザイナーたちは工房に入り、直接職人とやりとりをしていました。(その中でもカイ・フランクはよく工房に出入りしていたそうです。)デザイナーのセンスと職人の技の共同作業により、美しいデザインの作品が生まれてきました。

-日本の竹や盆栽をモチーフにした作品が展示されていましたが、日本の影響を受けていたのでしょうか?

フィンランドと日本は「さりげなさ」という共通の美意識があり、カイ・フランクは「どうだ、いいだろ」と見せびらかすように主張するものが嫌いだったそうです。フィンランド人の特徴に目立たないように気を使うという側面があるそうですが日本人の感覚と似ています。

長く大切にされるフィンランドデザイン

-本当に一般的な家庭でもフィンランドデザインの食器が使われていたのですか?

フィンランド・デザイン展のガラスや陶磁器を見ていると、スタッキングして展示されているものが多いことに気が付きます。ただ積み重ねられているだけでなく、スタッキングされた時の美しさにもこだわりがあるようでした。

上の写真のナニー・スティル《ハーレクインセット》もそうです。中央のそろばん珠を2つ重ねたような作品は、2種類の調味料をスタッキングすることが可能です。使用しているときの使いやすさはもちろん、積み重ねられた時の美しさまで計算されています。

食器や日用品は使っている時間よりも使われていない時間の方が長いものです。フィンランドデザインが人々に愛着を持って長く使われる理由の一つに、使用する時の実用性だけでなく、使われていないときのデザインの姿まで考えられているからでしょう。

展覧会は7月28日まで!

独立から現代まで100年足らずの歴史の中で、戦争やオイルショックなど度々起こる困難を乗り越えて来たフィンランド。そのフィンランドから生まれたデザインは、美しさだけでなく内面に強さを宿しているようにも見えます。

魅力溢れるフィンランドデザインを一堂に鑑賞できる展覧会「森と湖の国 フィンランド・デザイン」は7月28日までです!大阪の次は北海道立近代美術館へ巡回されます。フィンランドの歴史や文化に思いを馳せながら、美しいデザインをその目で、心で、直に感じてみてくださいね。

割引券をゲットしよう!

この展覧会に興味を持たれた方は、ぜひ大阪市立東洋陶磁美術館の「森と湖の国 フィンランド・デザイン」公式サイトにて割引券もゲットしてくださいね。一般だと200円、高・大生は100円安くなりますよ!そちらもぜひチェックしてみてください!→割引券はコチラ!

[イベント情報]

[イベント情報]

◎森と湖の国 フィンランドデザイン

期間:2013年4月20日(土)〜7月28日(日)

場所:大阪市立東洋陶磁美術館

住所:大阪市北区中之島1−1−26

※開館時間や料金は大阪市立東洋陶磁美術館HPで確認してくださいね!